近日,江南大学集成电路学院低维半导体材料与器件实验室在电子封装材料方面取得新的突破,基于多重氢键的分子设计开发出一种新型电子封装粘接材料,实现了611±22 kPa的粘接力、2723±82Jm-2的粘接能、8579%的拉伸率以及147 kPa的超低杨氏模量。研究成果“Bulk energy dissipation driven multiple hydrogen-bonded elastomer enables high stretchability, extreme softness and superior adhesion”于2025年8月在《Advanced Functional Materials》(IF=19.4)上发表。江南大学集成电路学院讲师王淑婷博士为该论文的第一作者。

电子封装是保障电子器件可靠性、稳定性及性能发挥的关键环节,其核心功能包括机械保护、电气连接、热管理与环境隔离。合成弹性体作为电子封装的核心材料,不仅承担 “连接” 不同组件(如芯片、基板、外壳、散热器)的作用,还需同步满足热、电、机械及环境适应性等多维度性能需求,是决定电子器件寿命与可靠性的关键因素之一。然而,合成弹性体中界面韧性与本体能量耗散存在固有矛盾:高韧性弹性体常因本体耗散远大于界面韧性导致界面失效,而超高强度材料则因界面韧性过强引发内聚失效,使本体耗散极低。这一冲突使得合成弹性体同时实现高粘接强度和高粘接能成为长期挑战,且两种机制的相对贡献尚未明确。

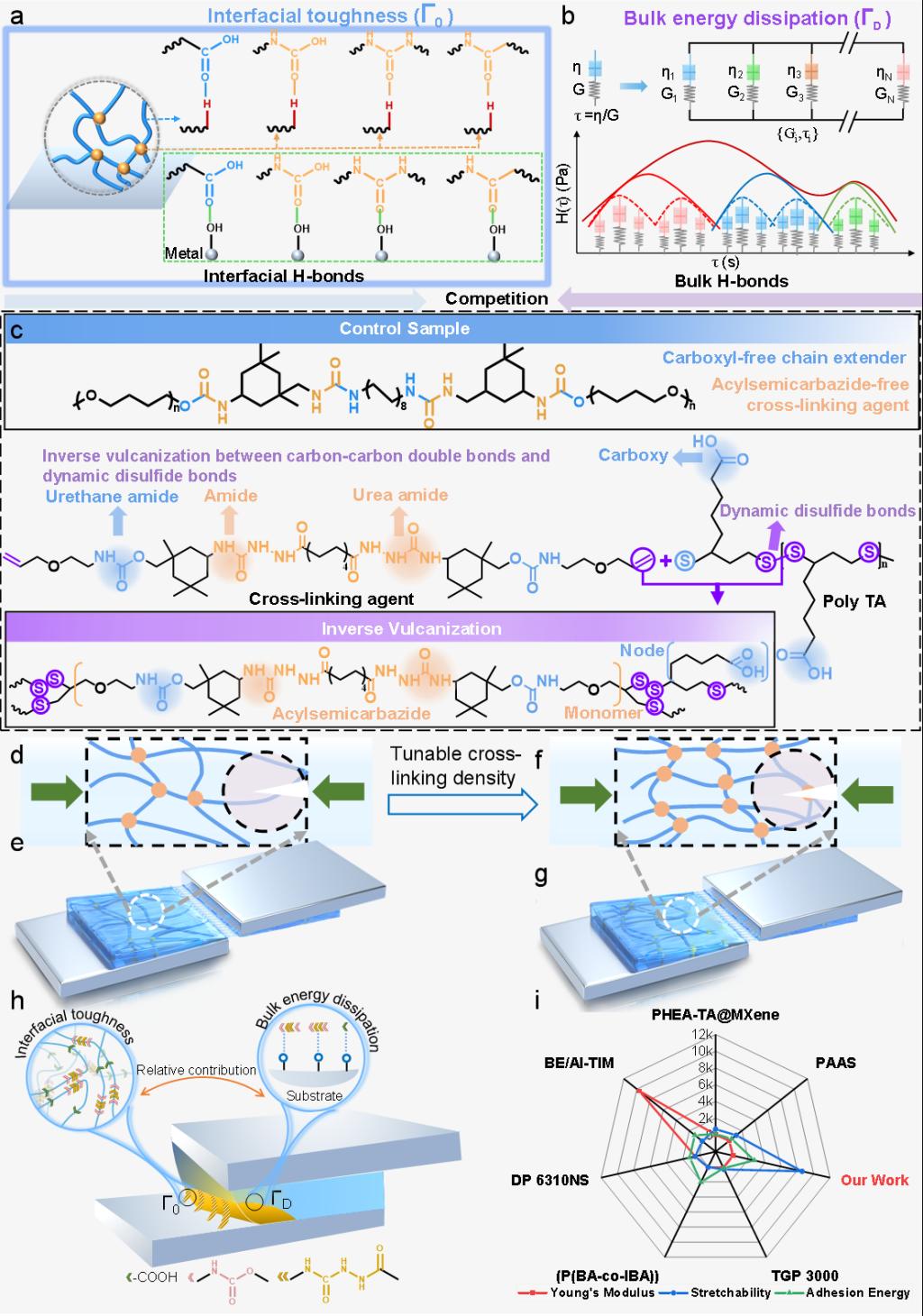

研究团队在PU-TA弹性体中引入脲酰胺、尿素酰胺、酰胺和羧基等多重氢键供受体。其中,界面氢键增强基板连接(图1a),本体氢键通过动态断裂与重组耗散能量(图1b)。通过调节扩链剂与交联剂比例,可精准调控交联密度。当交联密度为17.9×1024 m-3时,材料在拉伸测试中形成显著的裂纹尖端过程区(图1d-g),并呈现内聚失效模式。其粘接性能远超脊椎皮肤(柔韧性相当)和壁虎脚(粘接能高340倍),优于现有商业粘合剂(图1i)。

该研究通过多重氢键与动态二硫键的协同设计,成功打破弹性体粘接性能与力学性能的权衡关系,所提出的分子策略可拓展至其他合成弹性体体系,为超拉伸、超柔软的高粘接材料设计提供了新范式。PU-TA弹性体不仅具有的优异粘接性能,其超柔软的特性使其与金属均热板、硅芯片等基底具有良好的接触性,在先进封装领域的多种场景中具有广阔应用潜力。

论文截图

高粘接强度和高粘接能合成弹性体设计原则